キャッチーなタイトルに翻弄される

何か習得しようとする時、教則本をあたるのは定番のアプローチだと思います。私も書店に足を運び、わかりやすそうな教則本を探してみました。

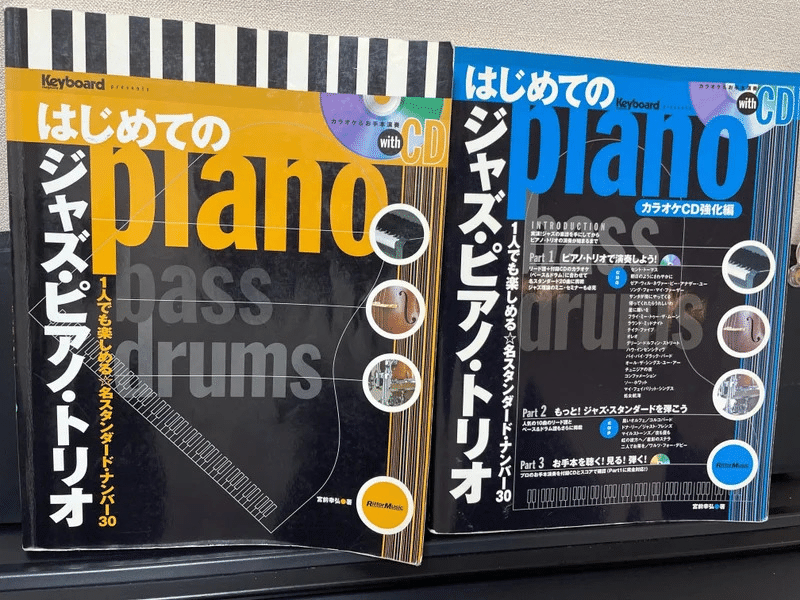

ジャズピアノコーナーの本棚を眺めると、キャッチーなタイトルがずらり。

※イメージです

本の中身を見て自分に合いそうか判断できればよいのですが、最初はそんな選球眼もありません。

魅力的なタイトルを見るたび、(これさえあれば…!)と思い、つい手にとってレジに並び…自分で言うのもアレですがマーケティング的にはカモのような客でした。

自宅の本棚には真新しい教則本がずらりと並び、まるでコレクター状態となってしまいます。

ハノン系は続きにくい

教則本の難点は、買う瞬間の満足度が一番高くなることです(?)

本を買っただけで上達した気になり、本棚にきれいに並べると知識が蓄積されたような錯覚に陥る。そして、結局そのまま二度と開かれない…なんてことも少なくありません。

とくに練習メニューが列挙されているタイプの本は、買ったら満足するタイプの最たるもので、続いた試しがありません。

例えば、ジャズ用にアレンジされたハノンや、スケールがひたすら並んでいる本など。こういったタイプの本は高いモチベーションを持ち続けないとすぐに本棚に眠らせることになります。

教則本は自分のペースで進められるのが利点ですが、時には外部の刺激やプレッシャーがないと続きにくいのが現実じゃないでしょうか。

はじめてのジャズ・ピアノ・トリオが有益

そんな中で、役立った本もあります。

それが『はじめてのジャズ・ピアノ・トリオ』シリーズ。ベースとドラムの伴奏CDがついており、イントロからエンディングまで、ジャズセッションの流れを体験できる内容。参考音源の紹介や、最低限の理論解説もあります。

掲載されている譜面もほどほどのレベル感なので、「少しピアノが弾けるけれど、ジャズは初めて」という方にはオススメです。

最初はこれ一冊だけしっかり取り組めば、とりあえず形式的には最速でセッションに参加できるんじゃないでしょうか。

私も初めてセッションに参加したときは、この本の譜面をそのまま弾いていました。ご興味ある方は、まずは黄色の方を試してみてください。

一つ補足するなら、リズムについてはどんな教則本を読んでも身につけにくい部分があると思います。それだけは、音源をコピーする方法に敵いません。

『はじめてのジャズ・ピアノ・トリオ』も同様で、セッションの形式的な流れを学ぶには非常に役立ちますが、リズム感の習得については別の話です。

なので、この本が役立ったのは、あくまで知識ゼロの初心者目線での話です。ある程度セッションができるようになると、自然と手に取る機会も少なくなっていきました。