楽器でアドリブするためには、頭の中の音を即座に楽器で表現するスキルが必要です。

そこで重要なのが、インターバルの理解です。

インターバルを理解することが、なんとなく雰囲気でアドリブしてしまう状態から抜け出すカギになります。

インターバルの理解は重要スキル

頭の中で鳴っている音を、即座に楽器で表現するためには、

- この音を重ねるとこんな雰囲気になる

- この順番で弾くと理想のフレーズになる

という感覚を養うことが、大切になります。

しかし、これがなかなか難しいんです。私もジャズを始めたばかりの頃は、頭の中にある音と実際に楽器から出る音がまったく違い、幾度となく落ち込みました。

一生懸命コードトーンやスケールを追いかけても、(なんか違う…)という違和感がずっと残る。狙った音を鳴らせないストレスは、地味に辛いものです。

このストレスから解放される鍵は、インターバルの感覚を養うことにあると思います。

ここを乗り越えれば、狙った音をそれなりに弾けるようになってくるため、アドリブが楽しくなってきます。

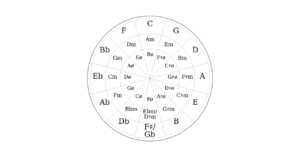

インターバルとは2つの音の間の距離

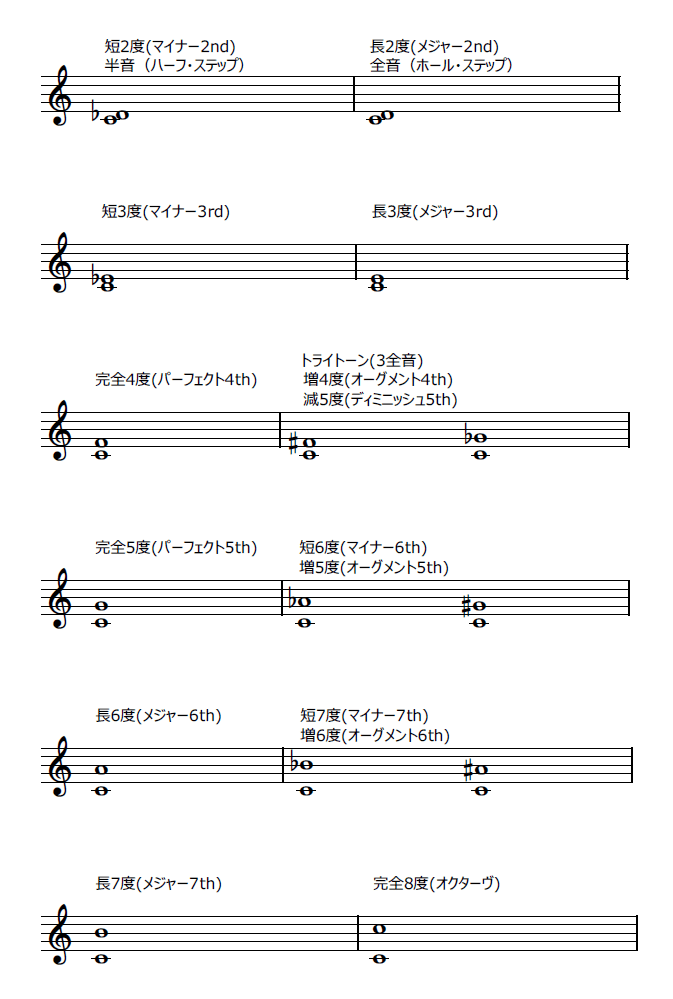

インターバルの定義は、2つの音の間の距離。いわゆる「音程」です。

ただし、音程という言葉にはイントネーション(相対的な音の高さ)やピッチ(絶対的な音の高さ)のような意味も包含されていますが、ジャズの世界でインターバルと言えば、「2つの音の間の距離」という意味で用いられることが多いです。

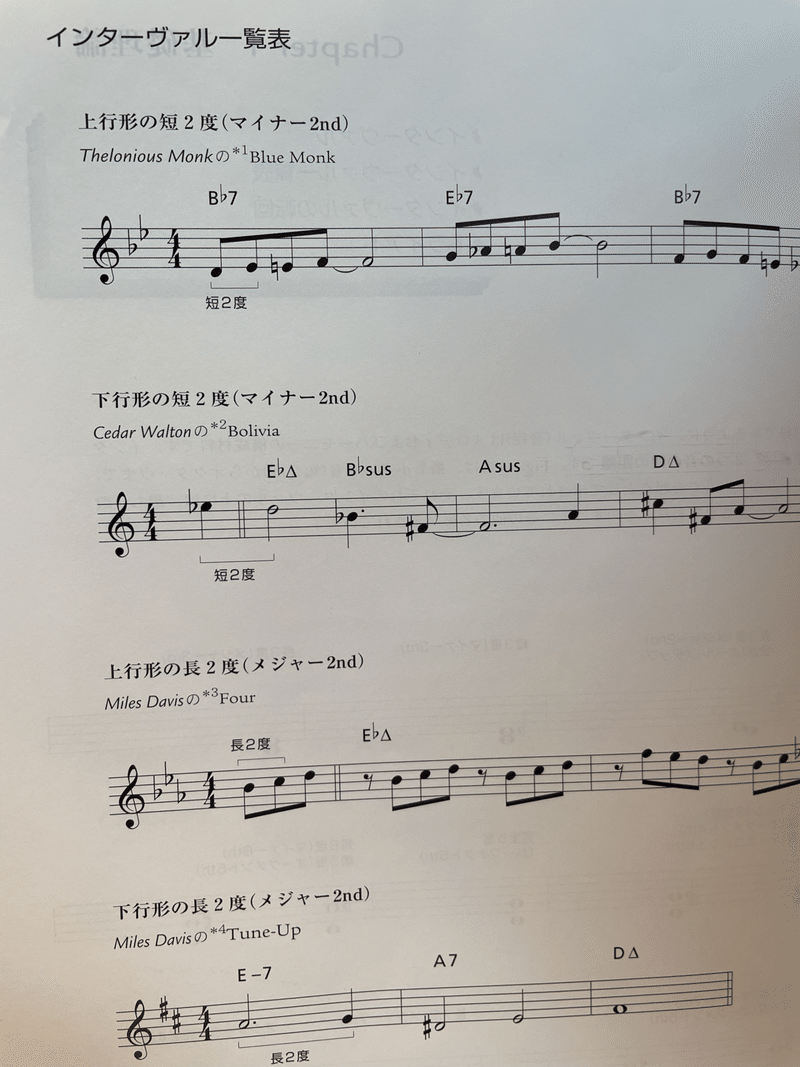

次の表はインターバルの一覧。ピアノ鍵盤の間隔数だけインターバルの種類があります。最も短いインターバルの半音(短2度)から、オクターブ(完全8度)までをC(ド)を起点として表示しています。

とりあえず、へぇーと思うぐらいでいいです。

インターバルを理解するメリットは?

簡単に言うと、その後のスキルアップが格段に速くなります。

例えば

- 移調ができる

- コード進行が深く理解できる

- アドリブのアイディアを発想する

- 曲の情感を生み出す仕組みが理解できる

といったスキル。狙った音を演奏できるようになってくると、精神的にも楽しくなってきます。

じゃあどうやってインターバルを練習するのか?というと、インターバルはメロディとハーモニーの構成材料になっているので、実際の曲からインターバルの雰囲気を聴きとっていく方法が有効です。

例えば『The Jazz Theory』では、各インターバルを用いた曲をリストアップしてくれています。こんな観点でスタンダード曲を聴くこともあまりないんじゃないでしょうか。

他には、自分自身でインターバルを楽器で鳴らしてみたり、好みのフレーズからインターバルの仕組みを読み取っていく方法などがあります。

一朝一夕で身につく感覚ではありませんので、体育会系的になりますが繰り返し聴いて弾いて身体に馴染ましていくしかないでしょう。

ちなみに『The Jazz Theory』ではこんな感じで、インターバルの練習について言及しています。正直ストイックすぎてちょっと引くんですが、それだけ重要性が高いポイントなんだと思います。

すべてのインターバルのサウンドを頭の中で聴くことができるようにするために、毎日の練習の一部として、インターバルを歌わなくてはなりません。この練習は楽器(もちろんあなたがシンガーではない場合ですが)は必要ないので、シャワーを浴びている時、車の中、その他いつでもどこでも可能です。(中略)耳を鍛えなければならないのは、優れたソロというものは、頭の中で聞こえているものを楽器で演奏することによってほとんどが創られているからです。

Mark Levine『The Jazz Theory』インターバルの転回より

もっと詳しく知りたい方はこちら

この記事で紹介したインターバルとトライアドについては、Mark Levine(マークレヴィン)著『The Jazz Theory』で詳しく解説されています。

マーク・レヴィンの書籍の有用さは世界的に支持されていて、手元に置いておけば役立つ場面が多いので、見たことないよって人はこの機会にチェックしてみてください。

記事を分けました。続きはインターバルが生み出す情感の話です。

よかったら続けてご覧ください。