ジャズピアノの醍醐味の一つはボイシングです。

簡単に言えば、ボイシングとはコードの音をどう配置するかということ。

同じC7というコードでも、弾く音の組み合わせや並び方を変えるだけで、その響きはまるで違ったものになります。

まさにピアノという楽器だからこそ楽しめる、奥深い要素だと感じます。

理屈よりも手を動かして覚えた

私はボイシングを「頭で理解してから弾けるようになった」タイプではありません。

教本の譜面を弾いたり、好きなピアニストの音源をコピーしたりするうちに、自然と手がボイシングの形に慣れ、後から理屈が見えてきた、という順序でした。

おそらく、私と同じように「形から入って、後から理屈がついてきた」という人が多いのではないでしょうか。

このブログも自分なりに後から整理したノートのような位置付けで書いています。ジャズで頻出するⅡm7-Ⅴ7-ⅠΔ(ツーファイブワン)進行に沿って、基本的なボイシングの例を挙げていきます。

参考程度に読んでいただけると嬉しいです。

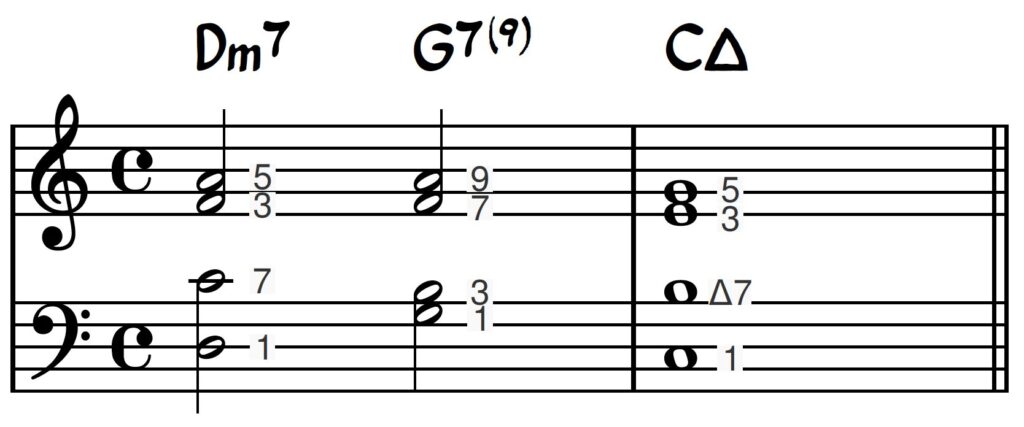

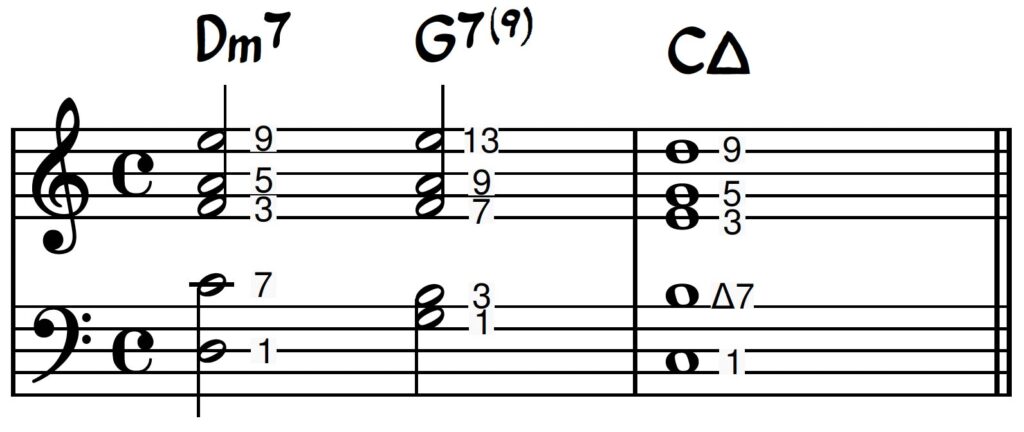

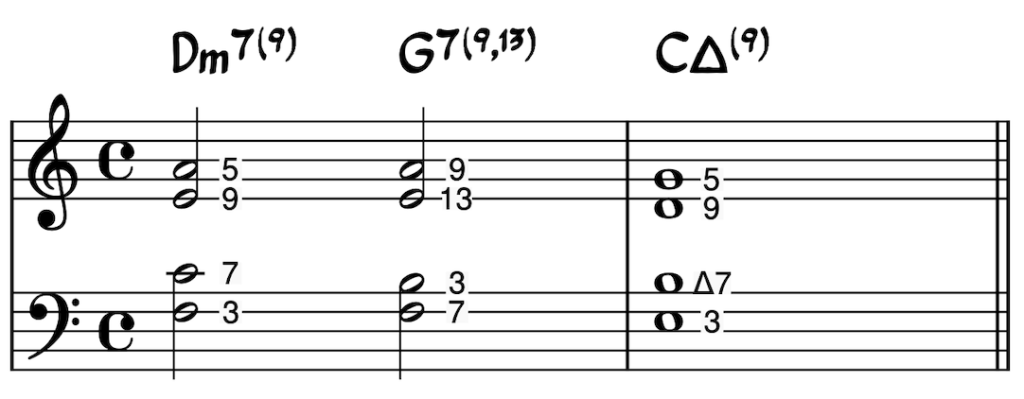

基本のボイシング一覧

左手で弾くボイシング(レフトハンド・ボイシング)

両手で弾くボイシング

の2つに分けて整理しています。

ルート(1度)の有無はベーシストの存在やサウンドの方向性などによって選択します。

ルートあり

コードの土台となるルート音を含むため、安定した響きを生み出します。ベースがいないソロピアノなどで効果的です。

ルートなし(ルートレス)

ルート音を省略します。ベースがルートを弾くことを前提とするため、ピアノは他の音(テンションなど)を加える自由度が上がります。

左手で弾くボイシング

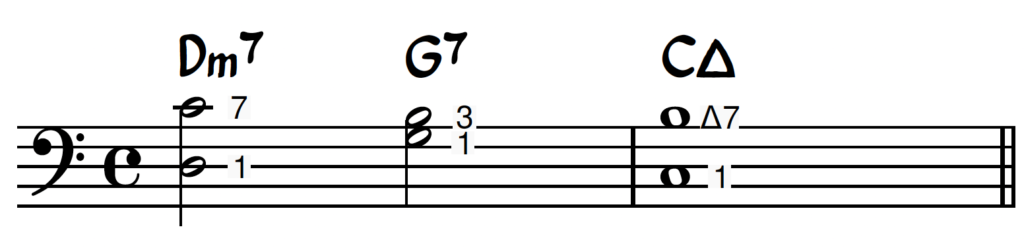

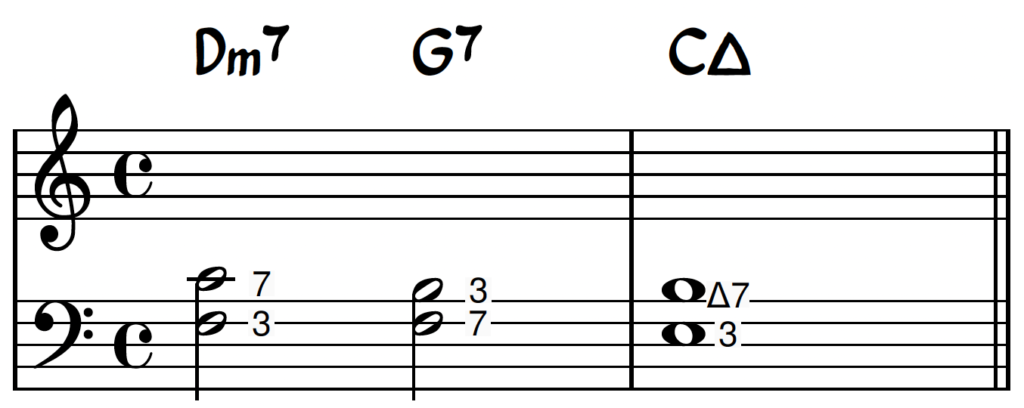

バド・パウエル・ボイシング

ビバップ・スタイルの第一人者、バド・パウエル(Bud Powell )に由来するボイシング。

シンプルながら汎用性と実用性を兼ね備えたこのボイシングは、ソロピアノや初見の曲でも即戦力として活躍します。もちろん、バンド演奏の中でも有効です。

3音スプレッド・ボイシング

特にソロピアノ演奏で使われるボイシング。

左手だけでコードの核となる1度、3度、7度を押さえることで、コード感を保ちつつ、右手で自由にメロディを弾くことができます。手が小さい人は難しいかもしれません。

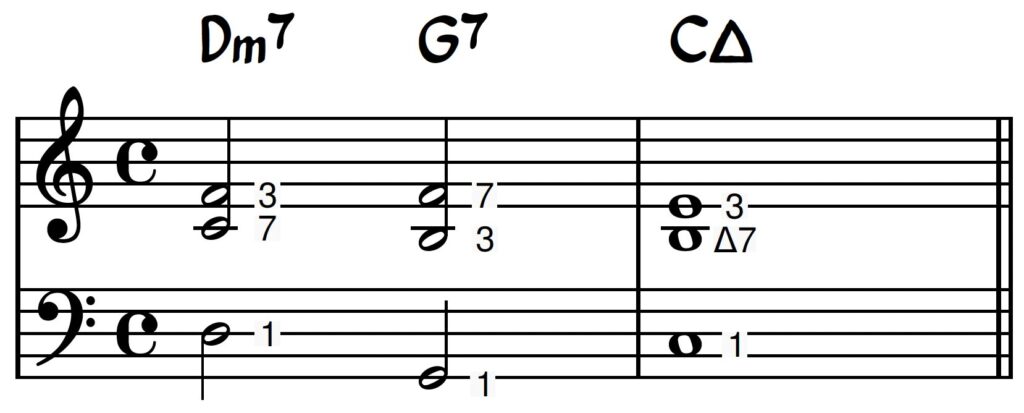

ガイド・トーン・ボイシング

3度と7度(ガイド・トーン)の2音だけで構成される、シンプルなボイシング。

2音だけでコードの響きを効果的に伝えることができます。基本の中で最も重要なボイシングだと思います。

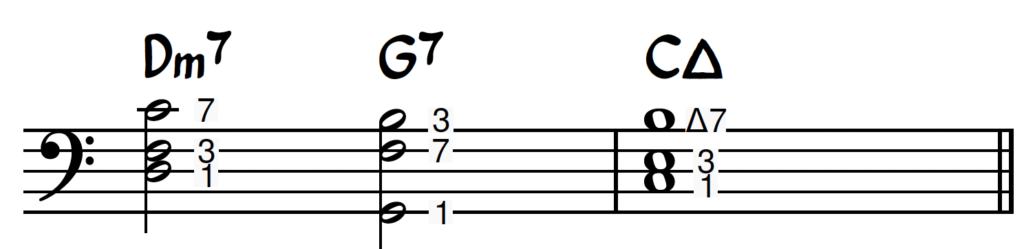

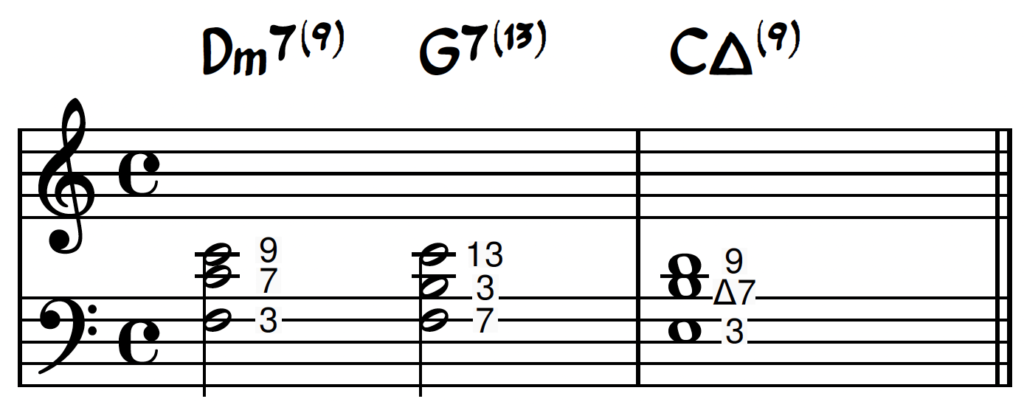

3〜4音クローズド・ボイシング

ガイド・トーン・ボイシングにテンションを加えて、より豊かなサウンドを生み出すボイシング。

レフトハンド・ボイシングの中では、最もよく使われているであろうボイシングです。

両手で弾くボイシング

3音スプレッド・ボイシング

コードの核となる1度、3度、7度を押さえるボイシング。

左手で弾く3音スプレッド・ボイシングを両手で押さえる形式にしただけです。コードを見たら瞬発的に弾けるようになっておきたいボイシングです。

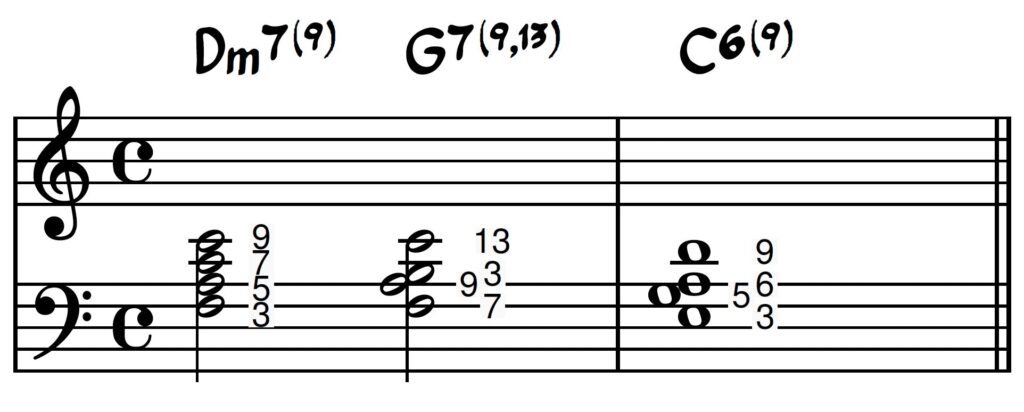

4~5音スプレッド・ボイシング

3音スプレッド・ボイシングにテンションを加えてサウンドを拡張したボイシング。

サウンドが分厚くなるため、バンド演奏では他の楽器とのバランスを考慮する必要がありますが、ソロピアノでは豊かな響きを表現できると思います。

Drop2・ボイシング

クローズド・ポジションの上から2番目の音を1オクターブ下に移動させたボイシング。

音のレンジが適度で、ツー・ファイブ・ワン進行以外にも、メロディに沿った演奏などで効果的に使えます。

アッパー・ストラクチャー・トライアド

〜工事中〜

どれから手をつけたら良いのか?

ベーシストがいるセッションを前提とすれば、ルートレスの左手ボイシングであるガイド・トーン・ボイシングと4音クローズド・ボイシングの優先度が高いと思います。

ガイド・トーン・ボイシングは、ほとんどのボイシングの基礎となる、コードの3rdと7thをシンプルに押さえるボイシングです。

コードの響きを決定づけるこの2つの音に慣れることは、多くのボイシングの土台作りになります。

4音クローズド・ボイシングは、ガイドトーンにテンションを加え、音が密集した形を手に馴染ませる良い練習になります。

これを早めに練習しておくと、後々、より複雑なボイシングやアドリブを学ぶ際にも、違和感なく取り組めるようになると思います。

参考書籍

私は実践から入りましたが、後から知識を整理する上で役立った本がいくつかあります。

その中の一冊が、フィリップ・メールケ(Philipp Moehrke)著『ジャズ・ピアニストのためのコード・ヴォイシング・ワークブック』。

カラオケCDや課題も付属していて、実際に手を動かしながら学べる構成になっているのが特長です。

多少、和訳にクセがあったり、全体像が少しつかみにくいところもあります。

それでも、比較的体系立てて解説されているので、初心者が最初に手に取る本としてはおすすめです。

ジャズピアノ教本といえば、マーク・レヴィンの『The Jazz Piano Book』や『The Jazz Theory Book』が有名です。

これらの本でもボイシングの解説がされているのですが、ルートレスかつテンションを含む4音ボイシングが前提なので、ある程度コードに慣れている中級者以上向けという印象です。

コードの知識がない段階で読むと、高確率で混乱すると思います。

まとめ

ボイシングは覚えるまでが大変ですが、指の形や響きに慣れてくると、本当に楽しくなってきます。

自分でジャズらしいサウンドを弾けるようになってきた時の嬉しさは、格別です。

この記事が、読んで頂いた方のちょっとしたヒントになれば嬉しいです。