「リハモに挑戦してみたいけど、仕組みがわからない…」と悩むことはありませんか?

この記事では、リハモの手法「トライトーン・サブスティテューション」をご紹介します。ジャズの独特な響きに憧れを抱き始めたら、ぜひ知っておきたいテクニックです。

わたし自身、これを覚えたことで演奏の幅が広がり、より自由に楽しめるようになりました。ぜひ参考にしてみてください。

トライトーン・サブスティテューションは代理コードの一種

リハモとは「リハーモナイゼーション」の略で、簡単に言えば既存のコード進行をいじってサウンドの雰囲気を変えることです。

一旦、理屈は置いといて実際にジャズセッションで頻出する曲でリハモ例を見ていきます。

All The Things You Areの例

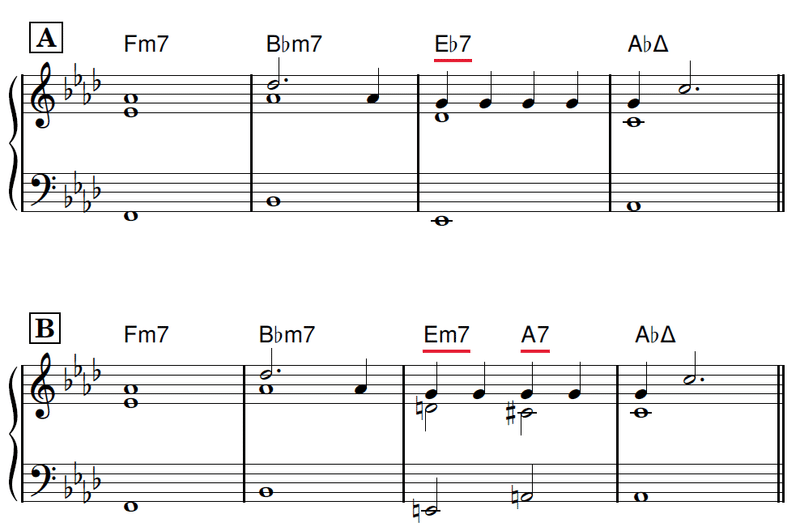

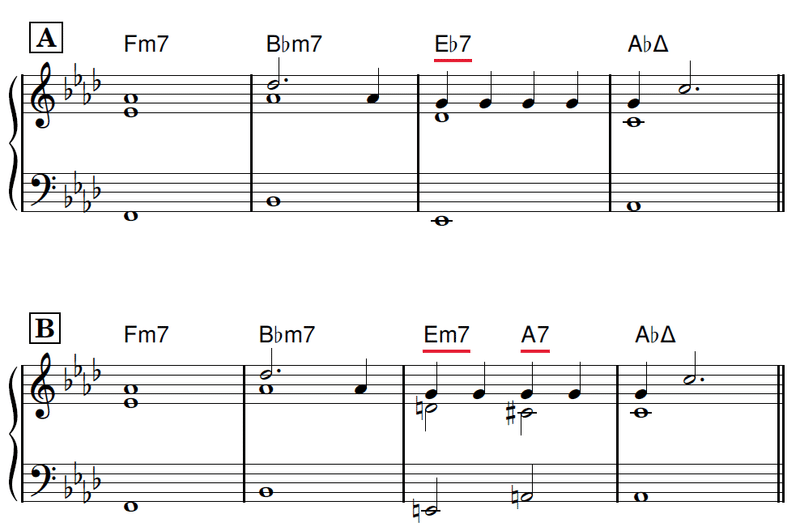

次の図は、All The Things You Areをトライトーンサブスティテューションでリハモした例です。

パターンA:リハモ前の最初の4小節

パターンB:3小節目をリハモしたもの

再生ボタンを押すと、A→Bの順に音声が流れます。

AとBのサウンドの違いが聴き取れたでょうか?

こんなに変えちゃっていいの?と思われるかもしれませんが大丈夫です。

これがトライトーン・サブスティテューションのサウンドです。

一体どういう仕組みなのか

トライトーン・サブスティテューションは代理コードの一種です。

“代理”とは、文字通り楽譜に書かれているコードの代わりに使えるということ。多くのジャズミュージシャンは代理コードを活用して演奏の幅を広げています。

代理コードには多くのタイプがありますが、その中でも一般的なのがトライトーン・サブスティテューション。何でこんな名前かというと、トライトーンを代理(サブスティテュート)しているからです。

トライトーンとは、ドミナント7thコードにおける3rdと7thの2音のこと。

詳しい説明は省きますが、3rdと7thの2音を弾くだけでⅤ7コード的なサウンドになるため、3rdと7thが共通しているドミナント7thコードは機能が近く互いに代理し合えます。

一気にややこしい雰囲気になりましたが、とりあえず3rdと7thは重要な音なんだぐらいの認識で大丈夫です。

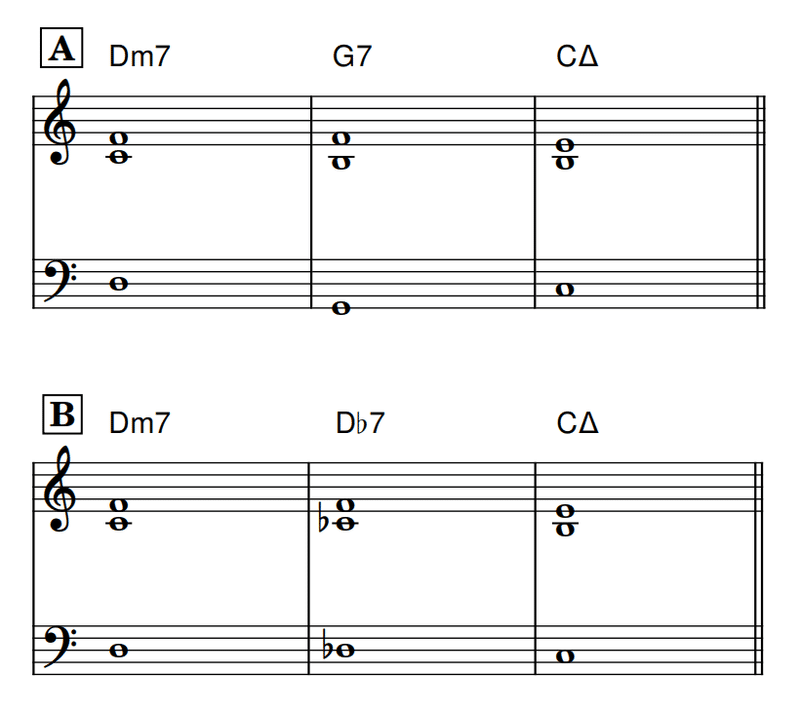

次の図は最もシンプルなリハモ例です。

CキーのⅡm7-Ⅴ7-ⅠΔ進行で3音ボイシングをした時の、トライトーン・サブスティテューション。

パターンA:CキーのⅡm7-Ⅴ7-ⅠΔ進行

パターンB:Ⅴ7の代わりにⅡ♭7(G7の代わりにD♭7)を使用

G7コードの3rdと7thであるBとF音は、D♭7コードの3rdと7thであるFとC♭音と同じ。つまりG7とD♭7はトライトーンが共通するドミナント7thコードであるため、互いに代理し合えます。

サウンドの違いを聞きとってみてください。

再生ボタンを押すと、A→Bの順に音声が流れます。

パターンABで右手の動きは全く変わらず、ベースラインだけが変わります。

微妙な違いに聞こえるかもしれません。

ちなみにG7を代理することで滑らかなベースライン(D→D♭→C)ができるため、ベーシストもこの代理コードを好んで使うことが多いです。

トライトーン・サブスティテューションの覚え方

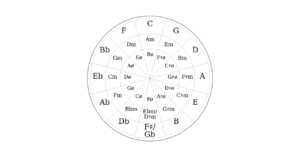

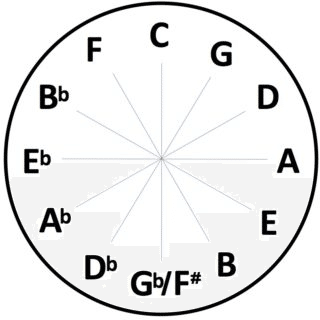

五度圏を使って覚えます。

結論、五度圏の対角線上にあるKeyのドミナント7thコードがトライトーン・サブスティテューションとなるコードです。

例えば、Gの対角線上はD♭なので、G7とD♭7はトライトーン・サブスティテューションの関係にあります。

五度圏における対角線上、つまり表裏の関係を踏まえて、トライトーン・サブスティテューションは裏コードとも呼ばれます。

裏コードという言葉は聞かれたことあるかもしれませんが、実はトライトーン・サブスティテューションを指しています。

All The Things You Areの例 再び

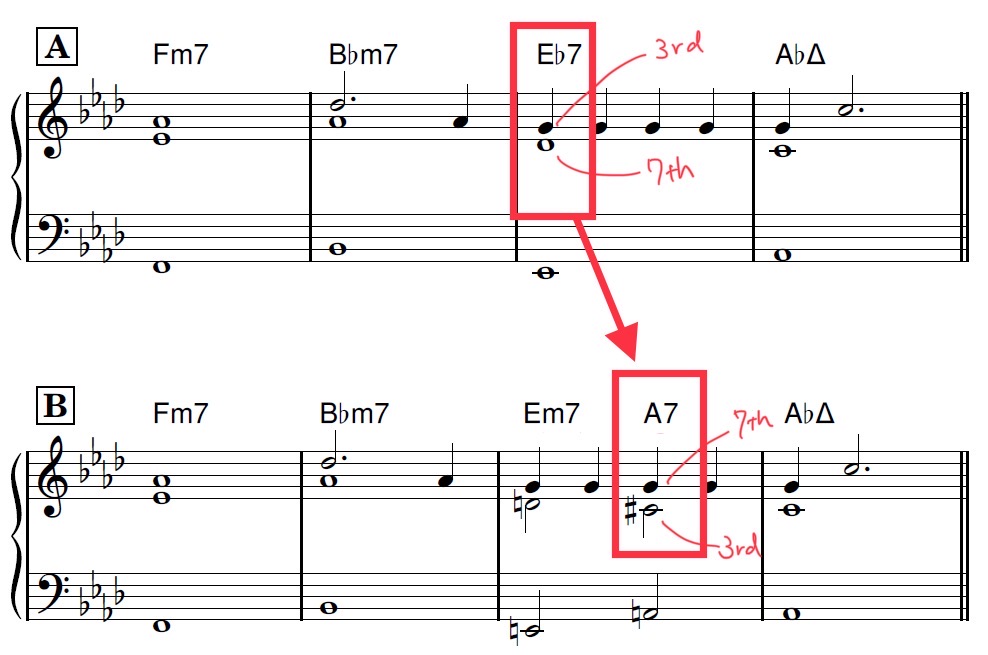

もう一度All The Things You Areの例を見直してみます。

上記例に含まれているリハモは2段階に分かれています。

- E♭7の代わりにA7を使用=トライトーン・サブスティテューション

- A7をEm7-A7に分解

E♭7とA7はトライトーンが共通しているため、代理し合える関係にあります。

両者ともに3rdと7thにGとC#音を持っています。

ここで、パターンBが“A7”じゃなくて“Em7-A7”ってなってるけど?と疑問を持たれると思います。実はトライトーン・サブスティテューションはⅤ7と一緒にⅡm7を加えることがあります。

E♭7の代わりにA7を使用し、Ⅱm7-Ⅴ7進行(Em7-A7)をつくるためにEm7を前に置くことで新しいサウンドを提示しています。

このようなⅤ7をⅡm7-Ⅴ7に分解する手法は初期のビバップミュージシャンが多く取り入れていて、アドリブの最中にこのようなリハモをすることは頻繁にあります。

メロディやハーモニー、ベースラインとの衝突に注意

トライトーン・サブスティテューションを使い過ぎると、メロディやハーモニーと、ベースラインとの衝突を生んでひどいサウンドになりかねません。

また、こういったリハモの類をバンド演奏で行う場合は、全体のバランスを見極めながら、独りよがりにならないように注意が必要です。

トライトーン・サブスティテューションのメリットまとめ

まとめると、以下の点です。

- コードに対するメロディの緊張感(度数)が変化し、メロディがよりおもしろくなる

- リスト古いスタンダードナンバーを新鮮に、モダンなサウンドに変身させる

- リクロマチックで滑らかなベースラインがつくれるスト

もっと知りたい方へ

この記事で紹介したトライトーン・サブスティテューションは、Mark Levine著『The Jazz Piano Book』で詳しく解説されています。

マーク・レヴィンの書籍の有用さは世界的に支持されていて、手元に置いておけば役立つ場面が多いので、見たことないよって人はこの機会にチェックしてみてください。ネットに解説サイトはたくさんありますが、本の方がまとまっていて信頼できます。